每次回到县城老家,我都会成为长辈们眼中的‘救星’。

负责小区清洁的阿姨、保安室里的大叔、亲戚家雇用的保姆……只要是熟识的长辈,往往会在见面时把我叫过去,帮他们解决用手机时碰到的难题:微信离奇消失、手机内存已满、网址不会保存……当然还少不了那些需要付费订购的‘省钱卡’和伪装成软件警告的 app 开屏广告。

期间有个发现是,很多在我们看来最简单不过的基本操作,像什么安装卸载应用、开关静音或是微信扫码,对部分中老年人来说都构成了巨大的障碍。他们大多看得懂文字提示,却不理解怎么转变为实际操作,因为他们远不如年轻人熟悉各种界面元素背后的象征意义。譬如,我们知道向左的箭头‘←’一般意味着‘返回’,但在中老年人的观念里,这种对应关系不必然存在。

而且,这种困境并没有因为科技的发展而得到改善,世界依然朝着年轻人熟悉的走向狂飙突进,健康码、手机打车、网上挂号、电子火车票等智能生活应用的快速铺开,甚至进一步拉大了‘数字鸿沟’。人工服务方式被功能单一的自助科技迅速取代,让习惯了传统方式的部分中老年人在当下的社会显得寸步难行。

作为一种‘事后补偿’,近来社会开始关注老年人在智能时代的处境,提出各种技术上或政策上的措施来帮助这个一度被遗忘的庞大群体来适应这个时代,国务院办公厅最近印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》便是一例。

然而,这种关怀似乎遮蔽了另一个重要的问题:到底是什么因素,导致了老年人与智能技术的区隔?

老年人和年轻人区别在哪?

最主要的因素自然是那些‘硬性’的阻碍,比如过去受教育程度不足;视力、听力、记忆力等生理功能的退化;经济困难;为许多实验证实的、人在年老后拒斥新事物的先天倾向,等等。但这些因素不是今天想要谈论的重点,因为对存在实际困难的老年人,为他们提供人性化的人工服务几乎是义不容辞的责任。我更想谈论的是,那些来自文化的、‘软性’的限制。

先试着设想这样一个场景:你在汽车客运站的自助售票机前排队购票,你前面只有一位老人在售票机的屏幕上摸索。突然他转过身来,说自己不知道怎么扫码付款,希望你来帮他操作。

这时候你会怎么做?想必大多数人会选择帮助这个老人,哪怕带有一点小小的戒心。毕竟老人不会用自助售票机太正常了,每个人或多或少都碰到过这样的场景,而普遍的道德义务也会敦促我们伸出援手。

但假如对这个场景做一些小小的改动,例如,把前面的老人换成一个 20 岁出头的年轻人。面对他的求助,你会有怎样的反应?

说实话,看起来就很蹊跷。如果是我面对这样的情境,第一反应大概是困惑和惊慌——面前这个年轻人要么是刚从偏远地区来到大城市,要么是处心积虑的诈骗犯,而我的对策或许是马上转身离开。

原因很简单,比起老年人不会用科技产品的司空见惯,一个年轻人不会扫码付款实在是太‘不正常’了。生活经验告诉我,一个生活在 2020 年的年轻人不会不懂得扫码,于是这种反常现象的背后很可能是一个危险的阴谋。

透过这个思想实验,就能够发现在我们的生活经验里,已经确定了‘老年人’可以对大众科技感到陌生,而‘年轻人’却不应如此。与其说这是刻板印象,不如说是统计上的总结。

然而说到底,一个健康的、受过教育的老年人不会使用智能手机,和一个年轻人不会驾驶汽车真的存在什么本质性区别吗?似乎没有。但谈到前者时,我们更倾向于要求手机厂商与家人想办法帮助老人上手使用;而谈到后者时,我们更倾向于认为这是年轻人自己的责任。假如确实有开车的需求,那年轻人应该努力学习考取驾照,而不是坐等自动驾驶技术来适应自己。

简而言之,在我们的普遍观念里,科技总是有义务去照顾老年人,而年轻人有义务去主动学习新事物。毫无疑问,对‘弱势者’的人文关怀是一个社会最值得珍视的品质之一,也是科技界始终追求的高尚目标。但纵观历史,老年人并不必然扮演着‘弱势者’的角色。

角色的转变

斯坦福大学文学教授罗伯特·波格·哈里森 (Robert Pogue Harrison) 曾在他的著作《我们为何膜拜青春》里指出,我们目前正在经历的是一个崇拜年轻的时代,人们无论是外貌、心智、欲望还是生活方式都在‘年轻化’。

▲ 27 岁的 Doublelift 仍被认为是一个‘大男孩’

▲ 27 岁的 Doublelift 仍被认为是一个‘大男孩’

这样的例子比比皆是:美颜相机里的‘宝宝’贴纸;人们在过生日时喜欢强调自己‘永远 18 岁’;B 站《后浪》演讲视频里‘前浪’对‘后浪’的肯定;《乘风破浪的姐姐》里一众女星仍然表现得青春自信;最近《英雄联盟》北美传奇选手 Doublelift 发文宣布退役时,得到最多点赞的评论之一是这么写的:

‘我们都以为这个大男孩会永远年轻,永远不会作为一个大人离开我们。’

但对年轻推崇有加在历史上只是一种新近的发明。历史学家安德鲁·阿肯鲍姆(Achenbaum 1978)发现在 200 年前的美国,老人的地位要远比今天来得高。因为在现代以前,老年人的数量稀少,能活到老年被看成是一种积极的成就,而且老年人在知识与经验方面具有优势,年轻人往往要仰仗他们的指引。

这种对老年人的尊敬普遍出现在各国文化中,一个极端例子是格鲁吉亚的阿布哈西亚人(Abkhasians)——当地人十分尊重老年人并从他们那里获取指导,而且老年人自始至终都是社区的领导者,他们在 80 岁以后仍会保持一定程度的体力劳动,继续和年轻人生活在一起。因为老人继续工作,生活方式没有产生重大转变,因此也不需要通过赌博等方式‘打发时间’,而是过着一种充实的群体生活(Robins 2006)。

▲ 月冈芳年的浮世绘画作描绘了将老人遗弃在深山的民俗

▲ 月冈芳年的浮世绘画作描绘了将老人遗弃在深山的民俗

相反的现象当然也存在。在一些以狩猎-采集为主的小型社会中,因为老人缺乏生产力且这些社会缺少额外的资源供养老人,于是便发展出了各种‘弃老’风俗。人类学家查尔斯·哈特曾记载自己在上世纪 20 年代目睹生活在澳大利亚北海岸的提维人(Tiwi)部落将年老女性直接活埋;日本长野地区也曾有弃老的民俗传说,依据当地传说改编的电影《楢山节考》还获得了 1983 年的戛纳金棕榈奖。但总的来说,弃老只是零散出现的小规模现象,对老年人的尊敬才是古代世界的主流。

老年人形象与地位的改变,很大程度上是现代化的结果。最主要的原因是医疗卫生条件的改善,使得人均寿命大幅延长,活到老年也从一种值得尊敬的殊荣变成了稀松平常的事情——世界历史上所有活过 50 岁的人中,超过三分之二目前仍然健在。

▲ 图片来自:Unsplash @Mary Blackwey

▲ 图片来自:Unsplash @Mary Blackwey

另一个原因是大众教育的发展与文化重心的转移剥夺了老年人的知识优势。曾经人们会向老年人请教婚姻、习俗与土地方面的知识,但现代世界的迅猛发展让他们的经验瞬间过时。获取信息的低成本让年轻人普遍拥有更丰富的知识储备,而老年人对于‘怎么制作视频’‘该报考哪些学校’等新问题几乎不可能给出任何有价值的建议。在美国一项研究中,接受采访的 60 岁老人表示在 36 岁以下的年轻人中,只有不到四分之一会和他们谈论‘重要问题’;如果剔除掉亲戚,那这个比例就会减少到 6%。

在当下时代,年轻人被视为具有‘生产潜力’,于是社会鼓励年轻人去投资自己,学习各种知识与技术,并形成了一种以科技为潮流的文化圈子。年纪轻轻不把时间用来学习看起来是一种过于追求安逸的、不负责任的举动,这么干的年轻人也会因此受到外界的压力。相反,老年人被认为缺少生产价值,社会对他们的期望就是‘不添麻烦’‘安享晚年’。理所当然,老年人也没必要接触新科技而将自己暴露在不必要的风险中。

更年轻的未来

对老年人态度的改变,也会影响到老年人自身。

很多老人确实接受了社会赋予他们的角色定位,相信自己学不会新技术,也不应该在学习智能技术上花费太多时间精力。结果是,哪怕他们拥有一台智能手机,往往也不愿意像年轻人一样琢磨各种功能细节。在碰到问题时,他们更倾向于‘找年轻人帮忙弄弄’而不是自己费心去研究。在这样的文化定位下,哪怕年轻人有心去教老年人用手机,他们也未必会上心学习。

但在那些感兴趣的事物上,老年人显然也是具备持续学习能力的。以驾车为例,日韩英德等多个国家都允许 70 岁以上的老年人在通过定期认知能力测试后持有驾照,中国也在 10 月加入了这一行列。据成都商报的报道,新规出台次日就有很多老人打电话到驾校咨询。没有什么理由认为,使用智能手机比驾车困难多少,唯一的区别在于,汽车是一种悠久得多的发明,因此在人们的眼中更加‘传统’,也更加适合老年人学习。

另一个例子是特朗普——他以坚持不懈每天发数十条推特的‘推特治国’而闻名,但很少有人意识到,从年龄上说他也是个 74 岁的‘老年人’。虽说特朗普高强度‘网上冲浪’的目的是打造‘贴近民众’的人设来拉拢支持者,但他也证明为了实现特定的目的,老年人可以在行为上相当‘年轻’。

▲ 因热爱游戏而闻名的日本老人加三清

▲ 因热爱游戏而闻名的日本老人加三清

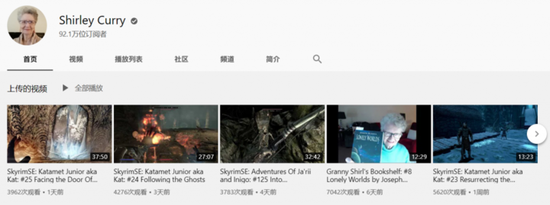

换句话说,阻止那些认知能力足够的老年人去接受智能科技的主要因素,就是‘观念’本身。若社会主流文化愿意向老年人开放,而老年人也愿意在观念上向‘年轻文化’靠拢,那么像年轻人一样玩梗、做视频、打游戏对他们来说根本不在话下。一些‘老年游戏网红’已经为我们展示了这种可能性:80 岁的日本老人加三清就因为专注于《黑暗之魂 2》而走红,被称为‘黑魂大爷’;85 岁的美国游戏博主 Shirley Curry 更是在 YouTube 上拥有超过 92 万的订阅者。

年轻的文化还能够带来年轻的身体。例如一项研究发现,老年人玩《魔兽世界》可以提升他们的认知能力(McLaughlin et al。 2012)。比起被主流文化隔绝,以至于老年人只能自己想办法消磨时间的现状,让他们也参与到年轻的文化中,有可能让老年人活得更快乐、更健康。

人的变老只是客观中立的事件,它本身不传递任何价值取向。重点在于,我们决定怎么看待‘变老’这回事。如果文化将老年人拒斥在外,那就无异于鼓励老年人自绝于智能时代,仅仅在形式上要求社会照顾老年人的习惯只是治标不治本。更有效的办法是,通过文化的方式鼓励老年人在心智上变得‘年轻化’,或者让科技变得‘全年龄化’。

- 苹果中国上架AirPods Max:4399元、内置9个麦克风

- 华为畅享20SE参数提前出炉!你要是不看看就亏了

- 华为Mate40今日上市:搭载5nm麒麟9000E,4999元起

- 苹果推App Store新规则:你的数据去哪了 这次一目了然

- 下探300美元:明年iPad 9更亲民 配A13 Bionic处理器

- 苹果Fitness+健身服务正式上线;官网也能卖运动器材了

- 韩媒:苹果iPhone 13 Pro有望采用LTPO技术屏幕实现120Hz刷新率

- Redmi旗舰!疑似Redmi K40真机谍照曝光

- vivo X60真机照曝光:彩色渐变、暖黄、黑色,特殊AG玻璃机身

- 诺基亚宣布推出价格亲民的新机C1 Plus 售价69欧元

- 小米Mi 11或12月29日发布将是第一款搭载骁龙888的手机

- vivo联合蔡司17日公布新镜头技术 X60手机首发

- 小米手环5固件更新:支持24小时睡眠监测 新增4张交通卡

- Apple Music中国大陆年度最热TOP100揭晓:周杰伦继续霸榜

- Apple Music中国大陆年度最热TOP100 揭晓:周杰伦继续霸榜

- 星钻工艺+夜光手机,OPPO Reno5设计大胆创新

- 8848钛金手机宣布关停加密通话功能

- 诺基亚4.3的CAD图曝光!新机后置相机数量有变动

- 三星Smart Tag追踪器或仅支持低功耗蓝牙 续航较高

- 三星Galaxy S20系列开始推送One UI 3!赶紧更新吧!

- 华为nova 8系列官宣:椭圆形镜头模组 12月23日见

- 索尼Xperia 1 II推送Android 11更新,版本58.1.A.0.921

- vivo X60/Pro系列官宣:搭载超稳微云台,蔡司光学镜头

- 2020最后的天文盛宴,双子座流星雨绽放夜空

- 无折痕!摩托罗拉新款5G折叠屏明天上市

- 华为两款5G新机入网 或是nova8系列 曝新机12·23发布

- 三星Galaxy S21也不送充电头了?30W官方头了解下

- 苹果头戴式无线耳机AirPods Max明日发售:支持主动降噪

- 魅族17推送Flyme 8.2.0.0A更新:修复低温环境下无法充满电的问题

- PowerA推出《茶杯头》Switch无线手柄 售价327元

- 三星发布Game Driver App,可为手机独立更新GPU驱动

- 苹果将对保质期外的AirPods Max电池维修收费约520元

- Blanc全脸面具:不仅能保护你的健康还能隐藏你的身份

- 格力电器回应推出大松5G手机 董明珠不认为手机失败

- 三星AI助手NEON即将实装 将成三星S21 Ultra专属功能

- 明年将有更多手机搭载电致变色技术:小米、vivo、魅族已在测试

- 小米尼日利亚预热新机:四曲面屏幕,12月16日揭晓

- 曝小米11手机12月29日发布:首发骁龙888

- Galaxy S20 FE三星2020年最重要的手机

- 华为开启无线耳机调查 询问包装内是否需要Type-C线缆

- 三星Galaxy S21+工程机对比苹果iPhone 12 Pro

- 一加9工程机曝光:左上角单打孔、高刷直屏 后置大底三摄

- Windows 10新补丁发布 ARM设备可模拟运行64位程序

- vivo Y52s上市开售 5000毫安时大电池千元5G手机

- vivo将于12月17号举行影像沟通会 发布云阶微云台技术

- 王腾透露Redmi暂时没有曲面屏手机 网友:k40 Pro要用直屏

- 英特尔给KOL寄出高露洁牙膏礼盒:附带挤牙膏神器

- 诺基亚4.3渲染图出炉:6.5英寸水滴屏,后置三摄

- 荣耀V40入网:安卓系统,标配华为充电器支持66W快充

- 外媒称苹果CFO与前CDO艾维是法拉利新CEO潜在人选

- 华为车载智慧屏外观曝光:搭载鸿蒙系统 支持HiCar系统

- 可变色玻璃外壳或在2021年出现在更多的手机上

- 库克在联合国气候雄心峰会发表演讲:呼吁碳中和经济

- 苹果首次承认正自研基带芯片,高通要被抛弃了?

- 外媒:iOS 14.3仍存在SMS短信和消息通知缺失问题

- vivo告vivi侵权案宣判:原告获赔三倍惩罚性赔偿金

- 三星Galaxy M12现身Geekbench,搭载Exynos 850芯片

- 分析师:苹果iPhone 12 mini是四款机型中最不受欢迎的一款

- 三星Galaxy S21+美版上手视频泄露:直屏 + 超窄边框

- 曝nova8系列定档12月23日 此外华为还将推一堆新品